中継輸送とは

中継輸送は、国土交通省「自動車総合安全情報 中継輸送に関するQ&A」にて、以下のように定義されています。

“長距離・長時間に及ぶ運行等において、運行途中の中継地等において他の運転者と乗務を交替する輸送形態を指します。”

簡潔にいえば、1人で運行していた長距離運行を複数のドライバーで分担して運行する形態です。労務負担の軽減、変則的でない生活習慣の確保につながるとして、2024年問題を解決する対策の1つに位置付けられており、人手確保の推進強化としても有効視されています。

【365日24時間対応】サポート窓口お気軽にお問い合わせください

2024年4月1日からはじまる自動車運転者の時間外労働に対する上限規制。事実上、1人の運転者による輸送距離に上限がかかるため、長距離輸送事業者はとくに対応に苦慮されているでしょう。

そこで注目されているのが中継輸送です。1人で運んでいたものを複数の人がリレー形式で運ぶ中継輸送ですが、実際どのように運ぶのでしょうか。

この記事では、物流における中継輸送の方法と導入によるメリット・デメリット、実際に導入して成果を上げている企業の事例をご紹介します。

さらに、中継輸送は通常の輸送より点呼が複雑になるため、注意点や点呼に余計な時間を取られないためのツールもご紹介します。

法令を遵守しつつ効率とコスパを落とさない輸送形式を模索している事業者の方はぜひご覧ください。

中継輸送は、国土交通省「自動車総合安全情報 中継輸送に関するQ&A」にて、以下のように定義されています。

“長距離・長時間に及ぶ運行等において、運行途中の中継地等において他の運転者と乗務を交替する輸送形態を指します。”

簡潔にいえば、1人で運行していた長距離運行を複数のドライバーで分担して運行する形態です。労務負担の軽減、変則的でない生活習慣の確保につながるとして、2024年問題を解決する対策の1つに位置付けられており、人手確保の推進強化としても有効視されています。

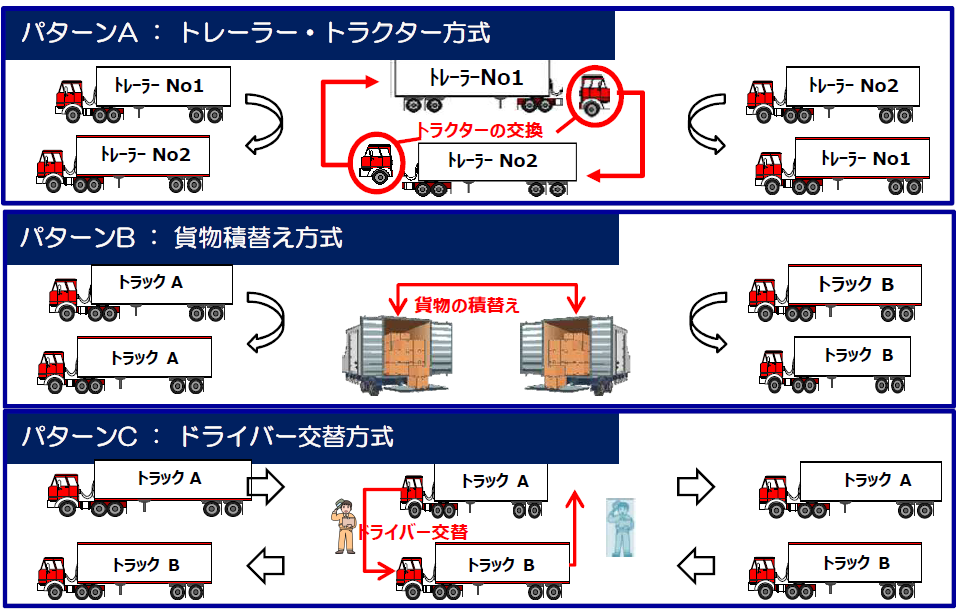

トラックドライバーなどを助ける中継輸送は、以下3つの方式に分類できます。

ここでは、各方式の特徴、メリットとデメリットについてご紹介します。なお、各方式の大まかなイメージは下図の通りです。

【出典】: 中継輸送の実施に当たって(実施の手引き)|国土交通省(参照2023-12-06)

トレーラー・トラクター方式は、中継拠点でトラクター(トレーラーヘッド)の付け替えを行う方法です。2拠点A・Bの間に中継拠点Cを用意し、C地点にてA・Bより運行してトレーラーのヘッドを付け替え折り返します。

中継拠点での作業がトレーラーヘッドの付け替えだけなので、作業が短時間で終わり、ドライバーの運行距離が短縮されるため、日帰り業務も可能になるのです。

一方、ドライバーはいずれも牽引免許所持者でなければならず、作業可能者が限定されるデメリットがあります。

また、スワップボディ(トラックのコンテナを簡単に積み替える架装車両)による中継輸送も、トレーラー・トラクター方式に該当します。

貨物積み替え方式は、中継拠点で貨物を積み替える方法です。1台のトラックで、複数の営業所から1か所に届ける荷物を集約させたいときに有効な方法です。

メリットは、ドライバーが車を乗り換える必要がない点といえるでしょう。長距離走行をするドライバーは、自分専用のトラックを会社から与えられていることも多く、乗り換えの手間や乗り慣れていないトラックの乗務によるストレスをなくせます。

一方、デメリットは以下のような点が挙げられます。

ドライバー交替方式は、中継拠点でドライバーが運転車両を入れ替える方法です。トレーラー・トラクター方式がトレーラーヘッドだけ替えるのに対して、ドライバー交替方式では車ごと替えてしまいます。乗り換えるだけですから中継拠点での作業が短時間で済みますし、荷役スタッフを中継拠点に用意する必要もありません。

また、車種が単車でも可能なので、導入のハードルが低いです。

一方で、ほかのトラック事業者(営業所)の車両を運転する場合があり、事故が起きた場合の責任の所在など、ルールを明確に用意する手間が生じます。

中継輸送には方法にもよりますが、運行時間や運行距離の短縮、荷役作業量軽減のメリットがあります。

労働時間が短縮されれば、短時間労働者のニーズに応えられますし、身体的負担の軽減は女性労働者の目を業界に向けられるでしょう。

また、健康管理の面でも、睡眠不足や過労による事故、病気のリスクを減らすことができます。これは、ドライバーのみならず、荷主や社会にとっても大きな影響を及ぼすでしょう。

毎日家に帰って家族団らんの時間をつくれれば、運輸業界における人手不足の最大要因である「長時間労働・低賃金」の改善につながるとして国も期待を寄せています。

ここまで、中継輸送の長所に注目してご紹介してきましたが、残念ながら短所もあります。

ここでは、中継輸送の課題・デメリットをご紹介します。

中継輸送には、運行ルートの間に中継拠点となる営業所などが必要です。中継輸送拠点の新設には以下のような対応も必要となります。

これらにより、中継輸送拠点の新設にはある程度の初期投資が必要です。

また、中継拠点の立地条件も重要となります。連続運転のコンプライアンス遵守の点から、運行拠点からの距離は250kmほどを1つの目安にしましょう。

また、高速道路のインターチェンジが近いなどの適切な条件を揃えられると、ドライバーの負担をより軽減できます。

中継輸送は、採用する中継輸送の方法ごとに、新たな業務負荷が生じます。

いずれの方法を採用してもなんらかの負担が生じます。どの負荷ならクリアできるのかといった点や費用対効果を考慮して導入しないと、出費のわりに労務環境の改善が実感できない残念な結果になってしまうでしょう。

中継輸送は、定型ルート輸送以外の運行に取り入れるのが難しいです。

スポット輸送に中継輸送を取り入れると、輸送のたびに新たに段取りを組まなければならず非効率的だからです。

逆に定型ルート輸送では、一度仕組みをつくってしまえば運行管理者や運転者が変わっても仕組みに沿って業務を行うだけで、品質を確保した輸送を展開できます。

定型ルート輸送をメイン業務にしている事業者は、積極的に中継輸送の導入を検討するとよいでしょう。

中継輸送には、車両とドライバーの待ち合わせが必須になります。

そのため、中継拠点に一方の到着が遅れると、他方は待たざるを得ず、かえって拘束時間が長くなってしまいます。

そのため、繁忙期や閑散期など、時期に応じた計画を綿密に立てないと、労働環境の改善どころか逆効果になる可能性があるでしょう。

中継輸送は、異なる運送会社間で行う場合があります。

たとえば、関東圏の地理に詳しいA運送会社と関西圏の地理に詳しいB運送会社が、名古屋を中継拠点に東京〜大阪間を運行する場合などです。

お互いに地理に詳しい地域だけを運行することで、運行時間の削減や運転によるストレス軽減が期待できます。

しかし、この中継輸送をドライバー交替方式で行うと、他社の車両を運転するケースが発生し、この状態で事故に遭うとどちらの会社のルールで処理するかなどでトラブルが生じるかもしれません。

そのため、関係する車両や貨物に対する事故の補償責任などのルールを事前に取り決める必要があります。また、中継輸送の指導や支援を受けることで、導入の際のトラブルや失敗を防ぐことができるでしょう。

ここでは、実際に中継輸送を導入し、業務効率化やコスト削減に成功した企業の取り組み事例をご紹介します。

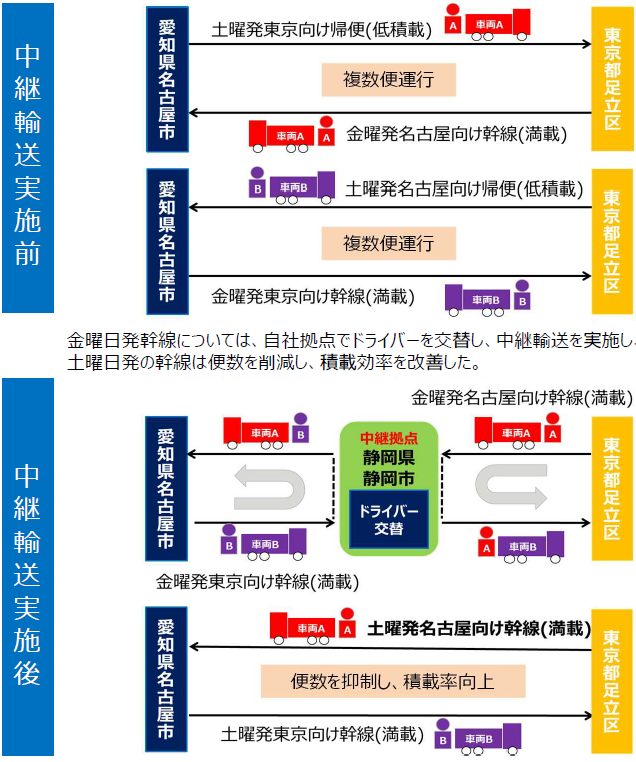

A社は、ドライバー交替方式を採用しました。東京都足立区〜愛知県名古屋市間の輸送で、静岡県静岡市に中継拠点を設置。

【出典】:中継輸送の取組事例集|国土交通省(参照2023-12-06)

この事例が成功した理由は、必要な日だけ中継輸送を導入したためです。

従来の運行業務に加え、特定の日に中継輸送を併用することで、便数削減による積載率の向上、人件費や燃料代などのコスト削減に成功しています。

中継輸送は定型ルート輸送向けの手法なので、導入したら毎日した方がいいと思われがちです。しかし、すでに積載率が高い日はさらなる向上が見込めないので何もせず、積載率が低い曜日に絞って中継輸送を行うことが成功する秘訣です。このように、中継輸送の運用には、時期や曜日などに応じた柔軟な計画が必要となります。

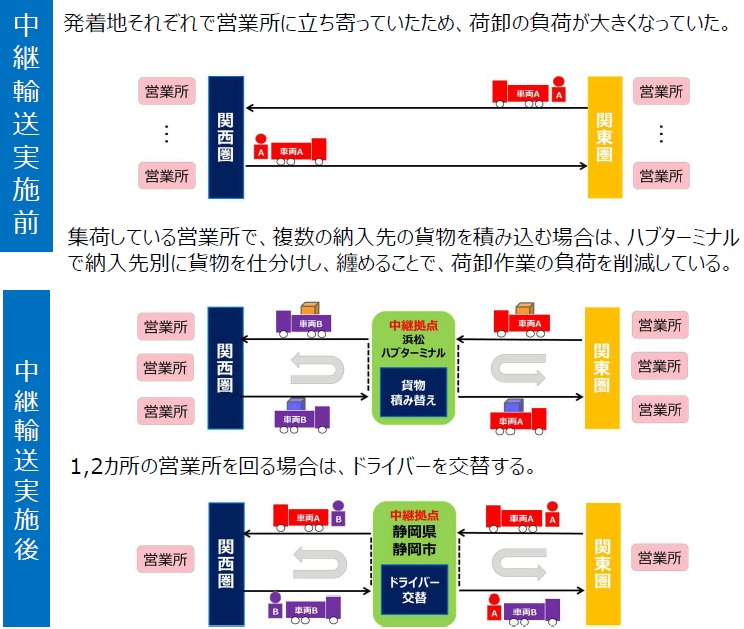

B社は、輸送営業所の数に応じて以下の①と②を併用しました。

①貨物積み替え方式

関東圏営業所〜関西圏営業所間の輸送に浜松ハブターミナルを中継拠点として設置。

②ドライバー交替方式

関東圏営業所~関西圏営業所間の輸送に静岡県静岡市を中継拠点として設置。

【出典】:中継輸送の取組事例集|国土交通省(参照2023-12-06)

この事例の成功のポイントは、回る営業所の数に応じて中継輸送の方法を使い分けている点です。

中継拠点で貨物を仕分け、配送先別にまとめて輸送効率化を図る場合は貨物積み替え方式、回る営業所が少なく、途中で貨物を動かす必要が少ない場合はドライバー交替方式と、運行ルートに応じた中継輸送を行い、効率化を実現しています。

また、上記の方法以外にもドライバーの負担が削減できて、効率の良い運送方法を検討している事業者様は、「サンスター×テレニシ」が行ったセミナーもご覧ください。「荷主目線で考える2024年問題」をテーマに、サンスターグループ ロジスティクス研究室の荒木 協和 氏をお招きし、実際に行っている取り組み事例を紹介しています。

中継輸送を行うと、ドライバーの発着地が増えるなどの理由で点呼の方法が一般的な輸送より複雑になります。

ここでは、自社で中継輸送を行うときの点呼の方法についてご紹介します。

まず、中継輸送を行う、行わないにかかわらず、点呼は事業用自動車の配置営業所で実施するのが原則です。

具体的には、事業用自動車が配置された営業所で行われる点呼は、その営業所に所属する運行管理者とドライバーの間で行われるのが基本となります。

事業用自動車が配置された営業所で行われる点呼は、その営業所に所属する運行管理者とドライバーの間で行われるのが基本とご紹介しましたが、それではほかの営業所の所属ドライバーはどのようにして点呼を行うのでしょうか。

答えは、ほかの営業所の所属ドライバーを、点呼を行う営業所の所属にもして点呼を行います。このような、ドライバーが複数の営業所に所属することを「兼務」といいます。

あちこちの営業所所属といわれてもピンとこないかもしれませんが、1人のドライバーが所属できる営業所に制限はありません。

したがって、点呼の基本を成り立たせるために、複数の営業所で点呼を受けたいドライバーは兼務させるのです。

運行する2つの営業所の両方がGマーク営業所で、運行途中にほかの営業所の運転者と交替する場合、所定の措置を取れば運転者の所属する営業所の運行管理者が点呼を行えるので、運転者の兼務が不要になります。

また、運転者がほかのGマーク営業所所属の運行管理者(補助者)と対面点呼をした場合、その点呼は、運転者の所属する営業所の補助者と電話点呼をしたとみなすことができるのです。

遠隔地での乗務の開始、終了により、点呼がどちらも対面で行えない場合は、電話による点呼が認められています。

この場合、点呼の精度を高めるため、一般の電話よりもテレビ電話など相手の様子がよりリアルタイムで確認できる方法で行うのが望ましいとされています。

そのほかにも、さまざまな点呼の方法がありますので、自社に合った方法を探してみてください。

中継輸送では、宿泊するケースもあるため、中間点呼として電話点呼を行う頻度が高くなると予想されます。

点呼の精度を高め、確実に電話点呼が行えるツールとして弊社では「スマホ点呼」を用意しております。

スマホをテレビ電話のように利用して点呼を行うシステムで、相手の様子をリアルタイムで確認でき、なりすましなどの不正行為を防止することが可能です。

弊社の緑ナンバー事業者向けシステム「IT点呼キーパー」は、スマホで遠隔地点呼が可能な国土交通省「IT点呼制度の対象拡大・要件緩和」に対応したシステムです。

設計はシンプルで、スマホの扱いに慣れていない人も簡単に操作ができます。

14日間の無料デモ体験期間を用意しているので、導入前に製品の使用感を無料でお試しいただけます。

資料請求、お見積もりは無料です。まずは点呼に関するお悩みをぜひ弊社にお聞かせください。

中継輸送は、1人の長距離ドライバーが担ってきた業務を分担することで、ドライバーの負担を軽減しつつ2024年問題対策もできる輸送方法として注目を集めています。

現段階ではまだ課題が多いですが、労働時間の規制によって仕事量の限度が決まってしまう今後は、作業効率化を目指すうえで避けて通れない輸送システムになるでしょう。

その中継輸送を効率的に行うためにも、点呼の効率化も重要です。本記事でご紹介したIT点呼キーパーの「スマホ点呼」を活用していただき、効率化を図ってみてください。

【出典】

自動車総合安全情報 中継輸送に関するQ&A|国土交通省(参照2023-12-06)

中継輸送の実施に当たって(実施の手引き)|国土交通省(参照2023-12-06)

中継輸送の取組事例集|国土交通省(参照2023-12-06)

この記事をシェアする

この記事をシェアする

1

自動車運送事業における点呼は、輸送の安全を確保するために法令により実施が義務付けられている業務です。ICT技術の高度化が目覚ましいことから対面点呼に代わる遠隔点呼が実施できるようになり、令和4年4月1日から申請がスタートしています。また令和5年1月からは、乗務を終了したドライバーに対する点呼を自動で実施できる業務後自動点呼がスタートしました。北陸信越運輸局が令和元年6月に公表した平成30年度の自動車運送事業者の行政処分の内容分析結果では、自動車運送事業の最多違反は点呼でした。点呼においては運転者の名前以外にも様々な確認項目があり、確実な点呼を行えていると思っていても違反となる場合や、分かっていても確実な点呼を実施することが負担となる場合など理由は色々とあるでしょう。

2

2022年(令和4年)4月より開始した「遠隔点呼」ですが、2023年(令和5年)3月31日以降ちょっとした変化があったことをご存じでしょうか。これに伴い、遠隔点呼の要件や申請方法が変更されました。そこで本記事では遠隔点呼の定義をおさらいし、2023年4月1日以降の申請方法について解説しますのでトラック事業者の方は参考にしてください。

3

安全運転をして当たり前と見られるトラック、バス、タクシーなどのプロドライバー。しかし彼らも人間であるため、常に万全の状態で運転できるとは限りません。体調が悪いのに無理をして運行し、事故を起こしたら当事者や会社、乗客や顧客など多くの人に被害がおよびます。そこで、事故を防ぎ業務を円滑化する運行管理者が必要なのですが、選任には資格が必要です。この記事では、運行管理者試験の受験方法や試験の難易度、合格への対策などをご紹介します。最後までご覧いただき、あらゆる人を事故から守るキーマンを目指してください。

4

令和4(2022)年4月より、「遠隔点呼実施要領」に基づいた遠隔点呼の申請が開始されています。すでに実施されている「IT点呼」と新たに申請できるようになった「遠隔点呼」には、どのような違いがあるのでしょうか?対面点呼と比べると遠隔点呼とIT点呼は同義に見えることから、どうしても混乱しがちです。本記事では遠隔点呼とIT点呼の違いをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

5

皆様は2023年に「Gマーク制度」が、創設から20年を迎えることをご存知でしょうか。Gマークはトラック運送事業者の安全性を客観的に示す評価指標として浸透し、トラック業界において差別化を図る手法として、注目を集めています。各地方ト協を通じて毎年7月に申請受付が行われ、当該年度に認定された安全性優良事業所が12月に公表される流れです。2021年12月には、全国の認定事業所および認定事業者数は28,026でした。これは全事業所の32.1%、緑ナンバートラック車両全体の約5割に相当し、Gマーク認定事業所数は増加傾向にあります。実際に全ト協の2022年12月15日付発表によると、Gマーク認定事業所数は28,696にのぼり、全事業所の33%まで増加しました。本記事では、Gマーク制度の概要、2023年度の更新申請について特別措置や変更点などを見ていきましょう。Gマーク更新継続のメリットやインセンティブなど、Gマークの最新情報についても紹介するので、トラック運送事業者の方はぜひ参考にしてください。

IT点呼キーパーをフォローする

IT点呼キーパーをフォローする