そもそも軽貨物とは?

軽貨物とは、軽自動車やバイクを使用して荷物を配送する事業のことで、正式には「貨物軽自動車運送事業」と呼ばれます。対象となる車両は軽自動車と排気量125cc以上のバイクなどです。

この運送事業に使用する車両には、次のルールが適用されます。

- 規定に従ったサイズの自動車を使うこと

- 最大積載量を守ること

- 事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得すること

これらのルールについて、詳しくご紹介します。

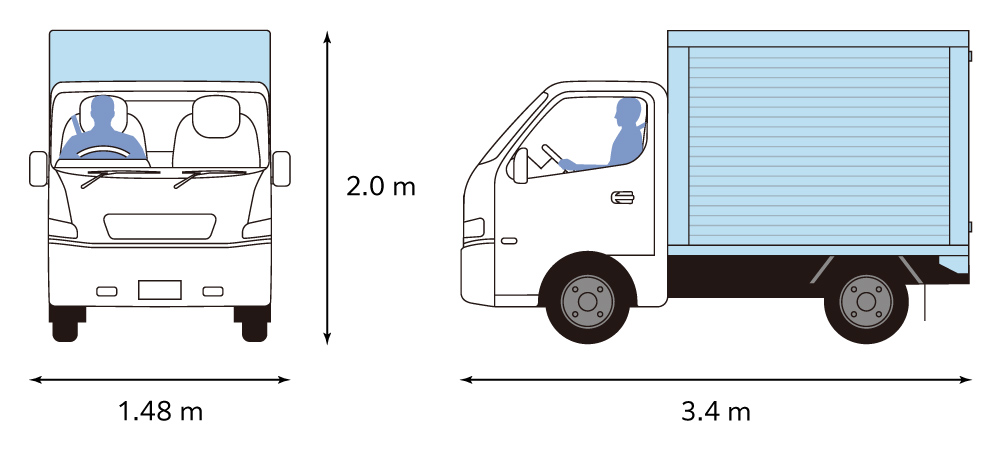

軽貨物車の規定サイズ

軽貨物車の規定サイズは、道路運送車両法によって以下のように定められています。

- 車輪数:3輪以上

- 大きさ(m):長さ3.4以下×幅1.48以下×高さ2.0以下

- 総排気量(cc):660以下

軽自動車に架装した結果、規定に収まらない場合は普通車扱いとなり所定の届出(構造変更)を行わなければなりません。

【参考】:道路運送車両法|e-Gov 法令検索(参照2024-09-06)

軽貨物車の最大積載量

2022年(令和4年)10月27日より、軽自動車は「貨物」タイプも「乗用」タイプも問わず、貨物軽自動車運送事業に使用できるようになりました。

ただし、最大積載量については「貨物」と「乗用」で以下のように異なります。

| 貨物 | 乗用 | |

|---|---|---|

| 最大積載量 | 350kg | (乗車定員ー乗車人数)×55kg |

| 車検証への記載 | あり | なし |

「乗用」自動車の最大積載量早見表

| 乗車人数 | 最大積載量 |

|---|---|

| 1人 | 165kg |

| 2人 | 110kg |

| 3人 | 55kg |

| 4人 | 軽貨物事業としての使用は不可 |

※軽乗用車の乗車定員を4人として算出

特に「乗用」自動車の最大積載量は車検証などに記載されていないため、知らない間に過積載で運行してしまうことがないよう十分にご注意ください。

黒ナンバーとは?

黒ナンバーとは、軽自動車の事業用ナンバーを指す通称です。その名のとおり、ナンバープレートが黒色であることからこのように呼ばれています。

荷物や人を運び、その対価として料金を受け取る車両は、事業用自動車として登録する必要があります。この登録状況が一目でわかるように、ナンバープレートの色で区別されているのです。具体的には以下のような区分があります。

| 自家用 | 事業用 | |

|---|---|---|

| 普通自動車 |  |

|

| 軽自動車 |  |

|